数学の公式を、意味も分からずそのまま丸暗記した経験はないでしょうか?テスト直前だとそうするしかないですが、教科書には何故そうなるかの証明も併せて書かれていることが多いと思います。

最初から丸暗記するよりも、何故そうなるのかという説明を一度でも読んだ方が(例え数学の公式の証明のようにすぐ忘れてしまっても)気持ち的にすっきりするのでは・・ということで、何となく暗記してしまうことの多い調号(調子記号)について書きたいと思います。

この記事を読むと、調号を見ただけでキーが分かるようになります(何故かを理解した上で!)。

フラット系

調号はざっくり言うと、ド以外の音が主音のときのドレミファソラシドを、いちいち♯や♭の臨時記号を付けずに書けるようにしたものです。

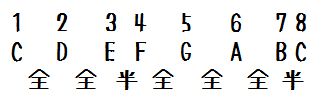

長音階の音の間隔は、全音の部分と半音の部分があります。

度数とともに、英・米式表記にすると

ここで半音の部分に着目して、C以外の音を主音とすることを考えます。

なるべく音名を変えないように(♯や♭を付けずに)するには

- 3と4(現在のEとF)の部分を、次の7と8の音程になるようにずらす

- 7と8(現在のBとC)の部分を、次の3と4の音程になるようにずらす

の2パターンが考えられます。

1.の方法で並び替えると

3と4の間が半音でなく全音になってしまっているので、4の音に♭を付けます。

これでFから始まる長音階が完成しました。

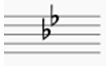

Bの音に♭が付くので、調号は次のようになります。

さらに、3と4(現在のAとB♭)の部分を、次の7と8の音階になるようにずらしてみます。

先程と同様に、3と4の間が半音でなく全音になっているので、4の音に♭を付けます。

B♭から始まる長音階ができました。

調号は

ここまでの手順を繰り返していけば、調号に♭が増えていきます。

注目すべきは、Fの長音階を作った時にフラットさせたB♭が、次の手順では主音になっているということです。

つまり、フラットが付く調号では右から2つ目のフラットの音が主音になります。

ならB♭

ならA♭

という風に、長音階の主音を見分けることができます。

シャープ系

ここまでは前述の1.の方法で音を並べ替えましたが、次に2.の方法を考えてみたいと思います。

- 3と4(現在のEとF)の部分を、次の7と8の音程になるようにずらす

- 7と8(現在のBとC)の部分を、次の3と4の音程になるようにずらす

Cからの長音階をもう一度書くと

2.の方法で並び替えると

7と8の間が半音でなく全音になってしまっているので、7の音に♯を付けます。

Gから始まる長音階が完成しました。

調号は次のようになります。

さらに7と8(現在のF♯とG)の部分を、次の3と4の音程になるようにずらします。

先程と同様に、7と8の間が半音でなく全音になっているので、7の音に♯を付けます。

Dから始まる長音階ができました。

調号は

この手順を繰り返していけば、調号に♯が増えていきます。

注目すべきは、シャープさせた音が主音の半音下(導音と呼ばれる)になっているということです。

つまり、シャープが付く調号では、一番右の#が付いた音の半音上」が長音階の主音になります。

ならC#の半音上のD

ならG#の半音上のA

という風に、長音階の主音を見分けることができます。

まとめ

長くなりましたが、一度仕組みを理解すれば、後は機械的にキーを導き出したらOKだと思います。

最後にまとめておきます。

フラット系

- ♭が1つなら、Fメジャー(もしくはDマイナー)のキー

- ♭が2つ以上なら、右から2つ目の♭が主音のメジャーキーもしくはその平行短調

シャープ系

- 一番右の#の半音上が主音のメジャーキーもしくはその平行短調